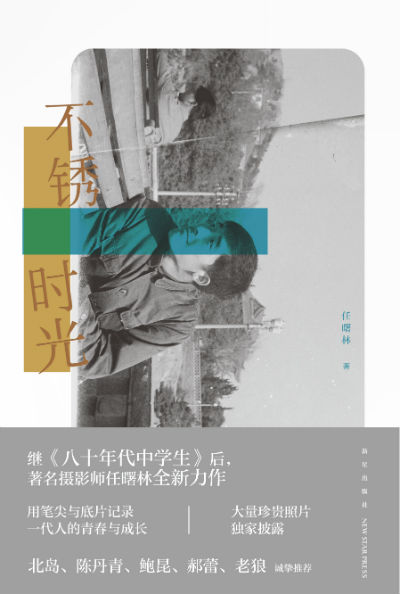

《不锈时光》 任曙林 新星出版社 《不锈时光》 任曙林 新星出版社·继《八十年代中学生》后,著名摄影师任曙林全新力作。 ·一本带有自传色彩的回忆录,大量珍贵照片独家披露。 ·积淀多年,一次对影像的文学化书写方式的尝试。 ·用笔尖与底片记录一代人的青春与成长。 北岛、陈丹青、鲍昆、郝蕾、老狼、邹静之、史航 诚挚推荐 在《不锈时光》中,作者袒露自己的青春与摄影之路:特殊年代的学生岁月、摄影的启蒙与摸索、拍摄《八十年代中学生》的前前后后、离开中学生之后的矿区拍摄、下海后的迷茫与顿悟、与父亲既简单又复杂的感情……敏锐捕捉那些胆大妄为的勇气、暧昧幽微的情愫、隐隐的愧疚与不舍、当头一棒的顿悟,正如我们每一个人曾经走过的青春。  著名摄影师任曙林 著名摄影师任曙林作者介绍 任曙林,著名摄影师,四月影会重要成员。1954年出生于北京。毕业于北京广播学院摄影系。1976年开始摄影,师从狄源沧先生。代表作包括《先进生产者》《北京高考》《八十年代中学生》《矿区劳动者》《山区女孩二十年》《气息》《两个女人》等。2009年、2010年连续两年获得“年度摄影家”称号。2010年获得平遥国际摄影节优秀摄影师奖。  《不锈时光》海报 《不锈时光》海报自序 我是任曙林,1954年出生于北京。父亲是1949年进城的军人,母亲生长在北京,家庭有满族正蓝旗的血统。我算是北京人,不是原住民。 我在北京的三里河长大,那里紧靠着玉渊潭地区,我小时候常常去那里玩。五六十年代的玉渊潭是一片真山真水。我很小就进了幼儿园,是全托,只有周末在家里睡觉。七岁上小学,每天要挤汽车好几站,不记得有大人陪着。上中学不久,参与了学校的事情,就搬到学校住,时常周末也不回家。初中后当了工人,基本就是春夏秋冬都在工厂了。我算是离开家比较早的人吧。 父亲是农民出身,喜好大自然里的东西。在他的带领下,我心中最早的一些意象就来自那山那水,那西天的云霞。由于“文化大革命”,父亲的照相机很早就落在了我的手里,不知不觉中它成了我无言的伙伴,忠心耿耿,不离不弃。 拍照片对于我就像是增加了一只眼睛,看见了眼睛看不见的东西。在我看来,学生与矿工没有区别,都能勾起我遥远的遐想,至于798的房子就是生命的舞动。我身边的女人与不相识的女人都是一面镜子,可以看见不熟悉的自己,至于那个小孩儿简直就是我前世的弟兄了。 我喜欢爬山,山里的一切胜过拍照片,那是我生命的一部分,不会有什么意义在眼前晃动。慢慢地,眼前的景与物恍惚成了自己,总想进入其中遨游驰骋,那是一个更广阔的世界。照片是个幽灵,也像个黑洞,诱惑着我痴迷不返。 我有时会想到,如果有外太空的生命来造访我们,也许只有照片可与他们沟通。在照片中,人们是没有年龄的。  《不锈时光》实拍图 《不锈时光》实拍图书摘:“文革”中的少年 1966年的9月1日不再意味着开学,那年的夏天与秋天连成了一片,我迎来的是随意飘荡的日子,学校似乎从这个世界上消失了。 “文化大革命”在1966年夏天,忽然就开始了,学校停了课,正在上小学五年级的我,开始了近乎无人管理的生活。母亲在地质部工作,许多大人把在野外生存的劲头都用在批斗部长、副部长身上。我去找过母亲,安静的办公大楼内外到处是大字报和高音喇叭声。我很兴奋,东跑西看,母亲担心,后来就不准我去了。 家中的保姆王姨已经被迫辞退,因为解放前她们家曾有过丫鬟。我很喜欢听这个老大娘说话,很多老北京话都是从她嘴里听到的,长大后看《红楼梦》,有一半注释我都觉得多余,这么简单的词儿还用解释?她走了,家里安静了许多,街面上日益喧嚣,更衬托出家里的寂静。父母自顾不暇,我和妹妹经常三餐无着落,家里的温度都下降了,更愿意到外面去玩耍。 家里没有了保姆,学校又不上课了,看管妹妹的事儿只能由我来办。上街破四旧时不敢带上她,那是战斗有风险。帮着邮局卖《人民日报》可以带上她,一出去就是小半天,也不带水,干渴着回家再喝,其实卖报的钱就在妹妹兜里装着,那不能用,要一分不少地交回邮局去。有一回要和小伙伴去野玩,怕妹妹走不动拖累集体,我就把她反锁在厨房里了。斗志昂扬了小半天之后,还没到家门口就有细作来报:你妹妹在窗台上哭呢。我的头立马大了。我家住在一层,“文革”后都兴用粗铁丝在窗户上钉出网格状,鬼知道能防什么。厨房门被锁上,窗户又有铁丝,妹妹无奈一只脚伸出铁丝外,身子坐在窗台内侧哭泣。更可怕的是一群小孩儿在窗下围观,二百米外我就看见了,再近哭声入耳,我是无地自容、心乱如麻,内心甜酸苦辣,我这个哥哥呀。 母亲和家附近的厚德福饭庄联系好,每天中午,我带着妹妹去那里吃饭。中午去吃饭的有好几个小朋友,大家围在一张大圆桌周围,还挺高兴的。厚德福是一家河南饭庄,他们做的饭特别好吃。我还记得有一个小女孩,每次都穿着漂亮的裙子,只是她吃得特别少,只向饭庄的叔叔要一小碗底的米饭。有一次做饭的叔叔开玩笑说,下次你就数几个米粒吃吧。一次我妹妹有意盛了一小勺放进她的碗里,吓得她赶紧说:吃不了吃不了。我妹妹也喜欢在外面玩,她为了能跟上趟和我出去玩,手弄破了什么的从来不哭。到了初中去农村拔麦子,还得过第一名呢。她不是那种娇气的女孩。 我们也去楼区小平房的一家吃过饭,那家孩子的父亲是个电工,家里有一儿一女,女孩比我妹妹大两岁。我妹妹没有干部子弟的那种骄傲,她们俩很是要好。后来我疯跑,妹妹就找她玩去了。也有一段时间舅妈舅舅住到我家里,我们也算有口饭吃了。总之,1966年夏天王姨离开后,我和妹妹就开始了一种近乎漂泊的生活,直到1968年学校复课闹革命。虽说进了学校并没有上什么课,但总算有了去处。“文化大革命”后,我还学习过做饭,不会用碱就去买发酵粉蒸馒头,但是烙饼没有学会,妈妈说你这是“摇头晃脑”饼,太硬了咬不动。有一次要做个汤,我又来了邪劲儿,把家里所有的佐料都放进去一点儿。妹妹说不好喝,我是越来越有兴致,汤的颜色却越来越深,最后倒掉了。我还管理过家里的钱财。也不知为什么,忽然有一天,父母对我说,我们把工资交给你吧,需要买什么东西,你自己就记个账。我很兴奋,觉得天降大任,同时也有点儿临危受命的感觉。不管怎么说,我十分认真负责地干了一段时间。那时都买了什么,我不记得了,印象深的都是几毛几分的记录在一个横格本里,一行行的,整整齐齐,完后放在大衣柜的抽屉里,像个机密文件。那时的一元钱纸币比现在的大,在我心中是大钞票了。两元钱就可以买许多东西,五元钱的纸币不敢轻易动,如果拿到十元钱,觉得那纸币沉甸甸的,要放在贴身的地方。 怎么结束的,我已经忘了。现在想起来,有点儿后怕,总感觉那时候是否家里发生了什么。父亲早已故去,母亲也已年过九十,它成了我心中永久的疑问。 父亲在国务院工作,“文化大革命”前我放学后也经常去找他。那时我在西四上小学,坐几站无轨电车就到了中南海的北门。下车后我喜欢贴着一面大灰墙走一段,快到门口的墙体,离地一米高加厚出一层台,我一定要爬上去,离地一米的行走很是爽,又是贴着高墙,有点儿侠客的味道。这段台儿在到门口时逐渐变窄,以至消失,我每次都是坚持到无法下脚,只好跳下去。一抬头,门口的警卫已然在眼前。那儿的叔叔全认识我,他们站在塔状的木房子里,用眼睛同我打着招呼,而我则背着书包连跑带颠地进了那一片古香古色的院落中。 我很喜欢父亲的工作环境,都是特别古代的房子。下雨时,站在屋檐下淋不着,院子里到处是树和花草,总有鸟叫。那儿的房子全是平房,院子连着院子,互相都通着,我有时去转转,弄不好还会迷路呢。那时小学生的作业很少,一会儿就能做完,做完父亲就允许我出去玩了,他也落个清静。我最喜欢沿着水边走,一直向南而去,可以走到一段阶梯入水处,再往南,就有警卫拦住了,后来知道那里才是真正的中南海。我坐在阶梯上,很是奇怪这台阶怎么走到水里去了呢?抬头东望,一大片水中有个小岛,岛上有房子还有树。我很希望到那里去玩,但眼前只有水,没有船。多年后我才知道,光绪皇帝曾经被囚禁在那里,而长大的我只能在北海的桥上远远地向南眺望,边走边望,不允许停留。 那些年的许多下午,我都是在那些古老庭院里度过的。我可以坐在舒服的沙发上,就着茶几做作业,父亲是不容许我走近他的办公桌的。一次他去了厕所,我好奇地翻看桌子上的报纸,他回来后很严厉地说了我。父亲有时会把《参考消息》带回家去看,一次母亲看了几眼,父亲马上拿了过来,母亲叨咕了几句。那是机密文件吗?每次下班回家,锁好办公室的门,父亲会把钥匙放在窗户的木格子上,从来不把它带回家。 我不愿意待在他的办公室里,总是跑出去玩,转了不少地方。印象最深的是,在院子里游荡的人只有我一个,再就是不时遇到的警卫。他们总在走,而且总是两个人一起走,不停地走,在不时的相遇中,我们擦身而过,互相不说话,而大门口的警卫,有时还跟我逗几句。多少年后,我再路过中南海的北门,已经没有胆量靠近那里了。 “文化大革命”开始后,我也去找过父亲,那里的气氛已经不很宁静了,再后来,父亲不许我去了。1966年的深秋,有一天我坐车路过中南海,那熟悉的高大灰墙上贴满了大字报,一层层,许多人在那里喊叫。我熟悉的安静乐园突然变了,兴奋中我内心开始有了一点儿害怕。 父亲带我去玉渊潭到底始于何年我记不清了。夏日的玉渊潭在今天看来就是世外桃源,原生态的乡村,今天要找寻类似的地方怕是要开车去到几百公里外了,而且也很难保证味道纯正。那时逛乡村肯定是步行,走走停停、聊聊看看是父亲的习惯,妹妹是服从家长的,我却总想多跑些地方,但我的速度总被父亲控制住。我被迫学会了静下来,细心地观察着什么,这样,一个世界就是许多世界了。那时玉渊潭有棵桑葚树,半米来粗,根茎像蟒蛇般钻出地面,盘踞在树根周围,总有些农人在树下乘凉,高高低低的错落有致。应该是个村口,每次到此父亲都要停留半天,蹲在那里说许多话,很开心的。我记得大树的叶子铺天盖地,站在高处可以用手摸到,不知什么季节大树结了果实,我第一次直接从树上摘下来吃,我记住了它的颜色和样子,长大后市场上出售的桑葚我怎么看都觉得不是桑葚,味道不对呀。玉渊潭的麦田连接着钓鱼台,好大的一片呢!父亲会把麦穗搓开,把麦粒展示在手掌上,我吃到了原生态的面粉。麦芒有倒刺,十分好玩儿。 父亲对河的喜爱深深地影响了我,那启蒙就是在玉渊潭的乡村完成的。顺着土路和野草不知不觉就到了河边,你看不见河岸,草、土、水是融为一体的,就像真正的天、地、人的关系。再看那河水的流动多么自然舒服,带着声响,带着漂叶和小虫,河水不一定清澈见底,却一定有水草和鱼虾,那是真正的河呀!后来在北京就看不到这样的河了,一切都是清清楚楚、方方正正,把河管束得像游泳池子。河,已经死了。父亲为我在河边留下了几张照片,我站着,妹妹蹲在我身边。如今他已远去,却把鲜活的河水留在了我的心中。 “文化大革命”的前一年,我上小学四年级,不知为什么父亲买来一台照相机。那是台上海牌的折叠式相机,使用120胶卷。这台上海202相机说明书上的出厂日期是1965年,父亲1964年去辽宁铁岭搞四清,一年后回来买了照相机,想放松一下吗?他研究了几个星期后,便带着我和妹妹去了北京的玉渊潭公园。在我的记忆中,玉渊潭公园当时完全具备今天自然保护区的水准。贴着竹篱笆墙可以清楚地看到钓鱼台国宾馆内各种动物的跳跃。公园里全是土路,野花野草就长在路两边。公园里有村庄,真正的村庄。因为它有打麦场和猪圈,有老粗的桑葚树,有弯曲的水边全是狗尾巴草的小河。用父亲的话讲:那里是真山真水。那时照相机由父亲把着,不让我动。我总是被照的对象,顶多在现场有发言权,最后按快门是父亲的权力。 夕阳下的麦田里,我说太暗了,怕拍不出来。父亲讲,麦子是金黄色的,有反光,不怕。乡村猪圈盖得好,父亲研究了半天,还请教了喂猪的老汉,最后要在这里留影,不仅自己坐在那里,还让我们也坐在那里。我清楚地记得他瞄了半天,还嘀咕说怎么也拍不全,他说的是说猪圈。最后照片上妹妹的半个肩膀被削掉了。 在好大的一片湖水边,他带着我们看落日和芦苇荡。在这里,我第一次听到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”这句话。拍照片时,我也随着父亲眯起的眼睛,看着西边很远的地方。 在父亲的带领下,我从小就有机会置身于真正的大自然中。玉渊潭公园是几乎每星期都去的地方,它离我们家只有一站路的距离。它是我童年时的天堂,不知不觉中也成为我摄影的第一课堂。 父亲照相我看蹭,像个小跟班。我帮他撕开胶卷的包装,他让我仔细度量妹妹到相机的距离。我每次把拍完的胶卷揣在衣服的保密处,跑去照相馆冲洗。等到取回冲洗好的长长一条,那必须是父亲亲自打开,在电灯泡下一格一格的研究着,我伸着头,只有不得看的角度。有时父亲让我取来放大镜,我有了帮他拿住胶卷另一头的临时权力。这时我感到自己也正式进入摄影了,有些小兴奋。只有父亲认为成功的那一张,他才小心翼翼地剪下来,凑上几张,由我送到照相馆去洗印出照片。120型的胶卷印出的照片比火柴盒大些,对我来说是很大了。这时父亲会再一次用放大镜仔细看上老半天,我凑在旁边听他说出一番好坏的道理。那时我最关心的是那台神奇的照相机,可是每次从玉渊潭回来,他都是把机器锁在书柜里。隔着玻璃,我只能看见装相机的纸盒。父亲的书柜有锁,虽然钥匙也总在锁眼里插着,但我是不敢擅自打开的。也许他认为十来岁的孩子,摆弄不了那玩意儿。 “文革”铺天盖地地来了,周日的生活不再像以往那样丰富,父亲的书柜许久没有打开过。在一个傍晚,神情严肃的父亲打开书柜,把好多书拿出来,还用绳子捆成一摞摞的。我知道这不是搬家,也好像知道那些书是“不好”的,要当作废品卖掉了。记得有一套《古文观止》,上下两册,父亲非常舍不得,拿过来放回去好几遍,最后他把封面和前言数页撕掉,留下了那两本书。柜子显得很空了,里面放进去一些其他的东西,相机可能被放在底层,我从外面看不到它了。后来父亲去了宁夏的五七干校,没有回来的日期。那时我没有学上,成天到处游荡,很自然的,父亲的书柜被我一点点地打开了。 我开始摆弄他从军时留下的美式望远镜和“中正牌”的指南针。他告诉过我如何用那台军用指南针上的微小滚轮,计算地图上两地间的距离。那台军用望远镜的镜头上有坐标尺,可以计算远处山的高度。我最感兴趣的还是装照相机的纸盒,里面有说明书、皮套,更有皮套里面的照相机。我开始一遍遍地研究琢磨。最开心的是按下自拍拨头,再按下快门,美妙的吱吱声我听了一遍又一遍。那时我搞不明白1/10秒与1/100秒的区别,我就打开相机后盖,把光圈开到最大,对着亮光按动快门,我看到了时间的长短。 那本说明书我不知看了多少遍,那几张图例都可以背下来了,什么天气下,光圈快门多少。最神奇的当然是那台像个大号烟盒的相机,拿在手中放在兜里特别顺溜。就那么一片儿,可你一按侧面的按钮,镜头就弹出来了,银光闪闪的,煞是诱人。“文化大革命”开始后,我经常在父亲不在家时,逐一摆弄它。胶卷是没有的,我会把父亲冲洗后带回的胶卷轴装入相机,从被动轴到主动轴。我研究黑色后背纸皮上的数字,明白了它与相机后盖上红色窗户的关系。 我记不准第一次自己装胶卷拍照是什么时候了,但它应该不迟于1967年夏天。那时老家的表哥来到北京,我们在家门口和玉渊潭的大桥上拍过合影。那时父亲照相的心劲儿远没有以前大了,他终于同意让我在他的注视下试试装胶卷。家门口的合影,他还站在旁边,玉渊潭他说他不去了,告诉我使用什么光圈快门。我后来才明白,照相对于“走资派”,特别是历史上当过国民党县党部委员的他,那是会加重罪责的。这就是我摄影的开始吗? 再后来就是自己没有尽头地手握相机到处行走,而父亲却好像从没有拍过照片似的,在他的人生路上继续行走。从干校回来,恢复工作,退休,一系列晚年的生活,直到1994年的9月,完成了他人生的最后一程。 父亲亲自给我们拍照一直持续到1966年的初冬。我有一条不太正宗的武装带(那时解放军的标配),经常系在身上。一个冬天太阳暖暖的下午,应该是个星期天吧,我穿着厚厚的大棉袄,外面还有一件黑灯芯绒外罩,不知从哪里得到了一顶极不正宗的军帽,我很高兴地戴在头上,再把那条武装带狠狠地勒在腰上。我坐在一个凳子上,在家门口,我家的窗户下,父亲给我拍了一张很正式的照片。在父亲散散的眼神中,给我留下了革命的形象,我也在威武的照片中告别了失学中的童年。 那段日子似乎天地都在飘荡,父母好像在上班,又好像不在,他们有时在我身旁,有时又找不到他们。那时的世界好像停滞了,一切的管束都没有了,连家长好像都对我客气了许多。我有时感觉自己是家里的一员,有时又感觉我没有任何归属。东一顿饭西一顿饭的,睡得很香,醒来便专心地寻找一切可能做的事情,当然是我喜欢的事情。那时的天感觉总是有些发黄,云彩飘得很慢,雨好像很少下,雪也没了似的,周围的一切静得很,人们都跑到哪儿里去了? 1967年秋天过后,忽然得到通知:我要去上中学了。 |